|

|

|

|

|

|

|

|

|

Культурный центр ДОМ13 ноября 2009Музыкальное приношение Мастеру Сергей СТАРОСТИН, ансамбль традиционной русской инструментальной музыки "Улица", участники фольклорной группы "Веретенце", Михаил и Ирина Горшковы, Вера Медведева, Александр Костин, Антонина Букатова и многие другие. [мировая музыка]  Марина Алексеевна Бочарова - уроженка д.Будище Курской области - человек уникального природного музыкального дарования, певица, карагодница и непревзойденная игрица на кугиклах - русских флейтах Пана. Встречи с этим человеком, с этой поразительной русской женщиной стали потрясением для всех, кто побывал у нее в гостях, а за 93 прожитых года таковых было немало. Каждый общавшийся с Моречкой, как ее называли в деревне, уносил с собой столько знания, сколько был способен осознать и понять. Мастер - с большой буквы, такой она останется в нашей памяти. Этот концерт - наше приношение Мастеру. Сергей СТАРОСТИН.

Сергей СТАРОСТИН: Из беседы со Старостиным: Сергей Николаевич, как вы, будучи сугубо городским жителем, впервые "пересеклись" с деревенскими старушками (ведь именно они остались хранительницами русского песенного богатства)? - Я действительно родился в московской музыкальной семье, и путь мой казался всем предначертанным - музыкальная школа, консерватория, концертные залы… К делу, ставшему моей судьбой, меня привело обычное любопытство: в консерватории, куда я все же поступил (класс кларнета), теоретики после первого курса выезжали в фольклорные экспедиции (это называлось "полевая практика"), а поскольку там были, в основном, девушки (в том числе и очень симпатичные), за ними увязывались ребята с параллельных курсов. Повод был серьезный: "таскать аппаратуру". То, что тогда называлось этим пышным словом, представляло собою магнитофоны "Романтик", а их характеристика - "условно переносные" - невольно вспомнилась мне, когда я встретил у Булгакова определение осетрины ("второй свежести" - чем это лучше "условно переносных" аппаратов?). Так вот, таская эти тяжеленные магнитофоны, я однажды заслушался пением фактически неграмотной бабушки - она обладала потрясающей способностью не просто петь, а, как сказали потом "теоретички", создавать гениальный "музыкальный образ песни". Я был сразу этим "ушиблен". Прошло время, я осваивал кларнет, учился, но душой был уже там… В середине 70-х ярко взошла звезда Дмитрия Покровского. Его ансамбль считался едва ли не единственным носителем подлинно русского фольклора. Сыграл ли он какую-то роль в вашей творческой судьбе? - Как ни странно, нет. Сразу после армии я получил от Дмитрия Викторовича приглашение, попробовал с ним работать (тогда Любимов на Таганке ставил "Бориса Годунова", а ансамбль Покровского создавал для будущего спектакля "звуковой образ народа"), но в конце концов дипломатично отказался. Мое самоощущение не во всем совпадало с тем, что требовал лидер от своего ансамбля. А требовать он умел. Мне же хотелось работать самостоятельно. Кем вы были к моменту, когда началась ваша концертная деятельность? - Лаборантом кабинета народной музыки в консерватории. В мои обязанности входило хранить, описывать и систематизировать результаты фольклорных экспедиций. В полевой сезон сам ездил по деревням - пополнял фонды. Мог бы сидеть на этом до пенсии… Что же вас разбудило? - Ну, во-первых, само то, на чем я сидел. С каждым годом я все больше проникался ощущением невероятного богатства русского фольклора и, одновременно, досады, оттого что этого никто не слышит, не знает. К тому же на словах все были вроде "за": ах, русская песня, ах, корни, истоки, традиции, музыку создает народ, - а под народной песней положено было понимать Людмилу Зыкину, балалаечников да хор имени Пятницкого с валютным ансамблем "Березка". Знающие люди уже тогда понимали, что это подлог. У нас вообще про народную песню вспоминали только по сугубо идеологическому поводу - когда надо было ее противопоставить "тлетворному влиянию западной массовой культуры". Грубо говоря, балалайками да сарафанами побороть саксофоны и электрогитары. Надо ли говорить, насколько истинная народная культура была выше всей этой суеты. С чего же вы начали? - Тут как раз подоспела "перестройка", и к началу 90-х годов мне предложили участие в международном музыкальном проекте, ориентированном поначалу на Японию. Сформировали концертную бригаду из 8 человек - там были баянист, балалаечик, пианист, скрипач, певица Татьяна Петрова, фольклорист Старостин, - в общем, вся музыка России, как нынче говорят, в одном флаконе. У нас было полуторамесячное турне по крупнейшим городам Японии, где мы имели колоссальный успех, выступая иногда в 2-3-тысячных залах. Затея, прямо скажем, не безукоризненная - от фольклора до Чайковского в один присест. Чем это лучше матрешек и "Калинки"? - У нас с Японией всегда были сложные отношения. Наш проект, эстетически действительно не безупречный, работал на другие цели. Мы должны были показать хмурому восточному соседу умное и доброе лицо России. Помните, с чего началось примирение США и Китая после корейской войны? С "пинг-понговой дипломатии" - в Америку приехала сборная Китая по настольному теннису. Потом поехали артисты, потом бизнесмены и самыми последними - дипломаты и чиновники. Ну, а с чего началась ваша настоящая концертная деятельность? - С создания Moscow Art Trio. Здесь тоже есть элемент случайности. В 1989 году я был в составе фольклорной группы на последнем в истории ГДР фестивале дружбы советского и немецкого народов. В Берлине меня поселили в одном домике, через стенку, с джазовым дуэтом Аркадий Шилклопер - Михаил Альперин. Они там репетировали, а я начал пародировать их музыку на рожке.

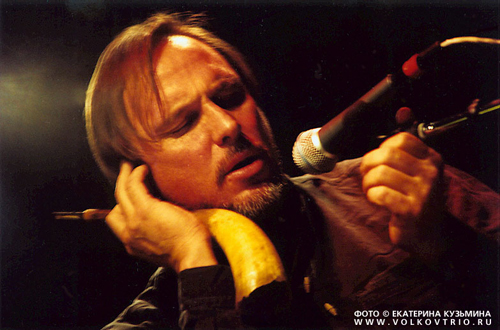

- При той интенсивности, с какой выходили эти эфиры, наверное, да. Сначала мы вещали раз в месяц, потом два раза, потом еженедельно, а при Сагалаеве дело дошло почти до абсурда - "Мировая деревня" стала выходить пять раз в неделю. Слава Богу, в материале недостатка не было - "мировая музыка" записывается сегодня в огромных объемах. Знаменитый Питер Гэбриэл, специализирующийся в последние годы на этих записях, выпустил в Англии диски ансамбля Покровского, петербургского "Терем-квартета", тувинского мастера горлового пения Ондара Кангар-оола, а организованные им гастроли тувинской группы "Хуун-Хуур-Ту" по США, Японии и Европе вызвали огромный и, кстати, вполне коммерческий интерес. Были ли у вас личные контакты с Питером Гэбриэлом? - Личных нет, но я знаю, что его интересует творчество Московского художественного трио. Я только опасаюсь, что переговоры с нами будут поручены Майклу Бруку - это не только продюсер, отвечающий за "восточную политику" лейбла Гэбриэла Realworld, но и музыкант-аранжировщик, имеющий склонность к ремиксам. Я не в восторге от его ремиксов произведений Дживана Гаспаряна и, в особенности, пакистанского гения Нусрата Фатеха Али Хана. Так что, если выпуск нашего альбома на Realworld будет обусловлен сотрудничеством с Бруком, мы скорее всего откажемся. С кем из наших музыкантов, кроме Альперина и Шилклопера, вы сотрудничаете? - Прежде всего - с "Волковтрио", вокалисткой Инной Желанной, оригинальнейшим рокером Леонидом Федоровым (экс-"АукцЫон"), хоровым ансамблем духовной музыки "Сирин", Ольгой Арефьевой. Все они, независимо от избранного жанра, - талантливейшие люди, прекрасно понимающие, что я делаю и чего хочу. А чего, по большому счету, вы хотите? - Прежде всего - поделиться с возможно большим числом людей своими песенными сокровищами. Мы неслыханно богаты и в то же время довольствуемся в своей повседневной жизни какими-то жалкими и убогими отбросами, выдаваемыми за модную современность. Поймите меня правильно, я вовсе не за то, чтобы фольклор вытеснил из радио и телеэфира примитивную попсу - это вряд ли возможно, да и не нужно… Я только за то, чтобы всему было отведено свое время и место - и джазу, и року, и академической музыке, и фольклору, чтобы слушатели, и прежде всего молодые, просто знали о существовании другой музыки, непохожей на то, что они привыкли слушать. А далее - сознательно выбирали, что им больше по душе. В этом смысле фестивали, подобные "Саянскому кольцу", кажутся мне явлением весьма обнадеживающим: четыре дня в сибирской "глубинке" концерты проходили при аншлагах, причем основу публики составляла именно молодежь. Россияне уже слушают свои песни. А скоро ли запоют сами? -Трудно сказать. Нам в этом смысле далеко до грузин - у них традиции мужского хорового многоголосия, кажется, впитаны с молоком матери. Но традиции живы только непрерывностью. В России же параллельно с искоренением религии шел не менее страшный процесс - опошление и отрыв от среды бытования народной песни. Торжество государственно санкционированной псевдонародности - это не только розовощекие бабищи в кокошниках или пьяный Шариков с балалайкой (для меня это самый точный и беспощадный образ фильма "Собачье сердце"). Беда не только в отчуждении народного искусства от среды бытования, от почвы, беда в разрушении самой почвы. Есть некоторые формулировки, которые мы спокойно произносим, не задумываясь об их изначальной абсурдности. Вот вдумайтесь в слова "сельская дискотека"! Это же сапоги всмятку! И напоследок - немного теории. Существует такое понятие, музыкальный символ нации. Это когда в любой точке Земли стоит что-то напеть, и все вокруг понимают, откуда ты. Россию на планете узнают по "Калинке" или "Подмосковным вечерам" - мелодиям легендарным, но отнюдь не фольклорным. Нормально ли это? - Абсолютно! И если вы этим недовольны, я готов поспорить. Существует три разных уровня самопрезентации народа. Уровень первый - государственный гимн, по звучанию которого не каждый догадается, какой нации он принадлежит (вы, например, сходу узнаете гимн Норвегии или Таиланда?). Уровень второй - чисто этнический, тоже не идеальный (лезгинка - ясно чья, а вот знаете ли вы, что полька - танец вовсе не польский, а чешский?). И наконец третий - безошибочная узнаваемость, эмблематическая типичность (тут чаще всего в дело идут шлягеры): Франция - вовсе не "Марсельеза", а "Милорд" или "Под небом Парижа", Мексика - "Бесаме мучо", Германия - "Розамунде" и "Лили Марлен". Так что "Подмосковные вечера" тут вполне на месте. А дивная русская песня "Ах, не растет трава зимою - поливай, не поливай", к сожалению, обречена быть неузнанной, скажем, в Индонезии или в Калифорнии. Вы верите в возрождение русской песенной традиции? - В массовом масштабе - нет. Слишком много времени упущено, слишком много носителей ушло из жизни, слишком много артефактов утеряно. Но я знаю и то, сколько всего сохранено, я вижу, с каким любопытством новая, молодая аудитория воспринимает, казалось бы, навсегда утраченную культуру. И мой оптимизм питается диагнозом сказочного доктора: "Пациент скорее жив, чем мертв". (Беседовал Владимир Василенко, по материалам JAZZ.RU) Начало в 20.00 |

|

|

|

Интро

Персоналии

Институции

Проекты

Издание CD

Пресса

Контакты

Подписка

Ссылки

(C) 2004 Девоцио Модерна, admin@devotiomoderna.ru |

|

|